足底腱膜とは?

概要

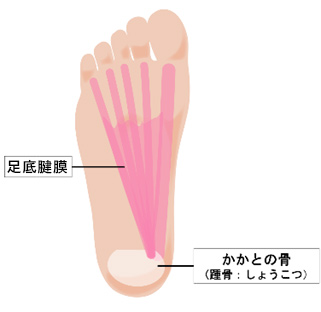

足底腱膜はかかとから足の指の付け根まで足の裏を扇状に走る強靭な繊維の膜です。

「扇状に広がる足底腱膜」

足底腱膜は、足の裏で”土踏まず”に代表される足のアーチ構造を支える役割をしています。足にはこのアーチ構造が存在します。アーチ構造は、”橋”を思い浮かべてみるとイメージしやすいと思います。この橋のようなアーチが私たちの足にもあり、それによって、足の体積の何倍もある全身を安定して支えることができています。

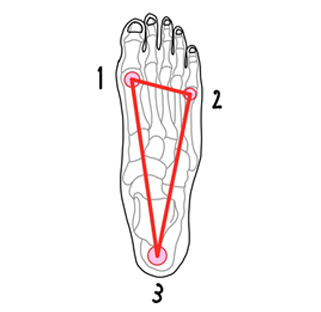

足の裏のアーチ構造

内側縦アーチ

図の1と3の間の縦の部分を通る、足裏の内側を通るアーチです。

土踏まず、つまり、足の裏にくぼみを形成する役割があり、足裏にかかる衝撃を分散させる構造を維持しています。

外側縦アーチ

図の2と3の間の縦の部分を通る、足裏の外側に位置するアーチです。

土踏まずと反対側に位置しているアーチで、こちらは直接地面に触れることから、地面に体重を乗せ、二足という少ない面積でも体のバランスを保つ役割があります。

横アーチ

図の1と2の間の横の部分を横方向に通るアーチです。

このアーチは足指の付け根を横方向に通ります。足の指を補助し、歩くときや走るときに足の指が地面に触れて前方向に移動するエネルギーを作りだす補助をしています。

これらの3つのアーチによって足の裏は「3点支持」のような状態になり、より安定性を高めています。

二輪車と三輪車では、三輪車の方が安定するのと同じように、足をしっかりと3点支持で地面に接地することが重要となります。

この足裏のアーチ構造には主に2つの役割があります。

足裏のアーチ構造の2つの役割

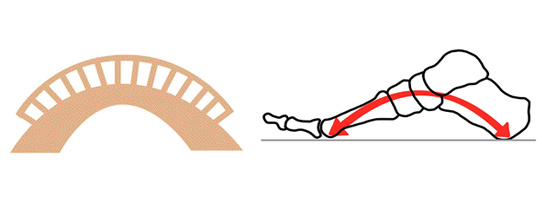

この足底腱膜が支えるアーチ構造には「トラス機構」と「ウィンドラス機構」という2つの機能があります。「トラス機構」は足にかかる衝撃を吸収する役割を、「ウィンドラス機構」は体を効率的に前進させる役割を担っており、この2つの機能のどちらも足底腱膜が関わっています。

トラス機構

ここまでご紹介してきた足裏の構造のとおり、足の裏には土踏まずというアーチ構造により、地面に直接触れない空間が存在します。

歩くときや走るとき地面に着地・接地する際、足の裏には体重や衝撃がかかりますが、この際、土踏まずの空間がつぶれるようにして衝撃を分散します。このとき、足裏に広がる足底腱膜は柔軟に伸びて土踏まずがつぶれることを滑らかにしつつ、クッションの役割も果たして衝撃を和らげます。これが「トラス機構」と呼ばれる足の裏の衝撃吸収能力です。

ウィンドラス機構

人間が二足歩行で効率的に前進移動するため、足には「ウィンドラス機構」という機能があります。

体が前に進もうとする際、足の指の根元が曲がり、かかとが上がります。このとき、足の指の根本が曲がりつながっている足底腱膜は巻き上げられ、付着しているかかとが自然に持ち上がり、その形を強固に保持します。これにより体の重心が前へ移動し、少ないエネルギーで効率的に前進することを可能にします。これが足に備わる「ウィンドラス機構」です。(*1)

この「トラス機構」「ウィンドラス機構」のどちらにも足底腱膜は関与しサポートしています。よって、土踏まずのアーチ構造がなくて足底腱膜に加わる衝撃が強すぎたり、もしくは動作を過剰に繰り返すことで足底腱膜にダメージが蓄積され、「足底腱膜炎」になることがあります。

足底腱膜炎の症状

足底腱膜炎の主な症状は足の裏の痛みです。なかでも、痛みはかかとの内側の少し前部分(足底腱膜とかかとの骨との付着部分)に一番多く発生します。その他には、土踏まず(中央部)、親指の付け根(遠位部)も痛むことがあります。

足の裏の痛みといっても個人差があり、様々な痛み方があります。足底腱膜炎の痛みの特徴は以下です。

- 起き抜け・しばらく座っていた後の最初の一歩に強い痛みを感じる

- 特にかかとの近くが痛む

- 足裏を押すと痛みがある(かかとに針を刺すような痛みを感じる等)

- 歩き始めは痛いが、10歩くらい歩いていると痛みは軽くなる

- 歩き始め・動き始めに足の裏に痛みがあっても、しばらく歩いていると痛みがなくなる

- 長時間歩いたり立ったりしていると、足の裏が痛くなる

- ジョギングやランニングで走り出すときに足の裏に痛みを感じる

- 運動中は問題ないが、運動後に足の裏が痛む。もしくは運動の翌日に足裏が痛む。

もし、上記の特徴のいずれかに当てはまる症状をお持ちの方は、足底腱膜炎の可能性がありますので一度検査を受けることをおすすめします。

また、痛み方は人それぞれであり、急に痛み出すこともあれば、だんだんと痛みを覚えるようになるケースもあります。

足底腱膜炎の原因

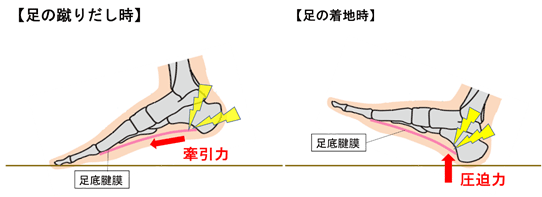

足底腱膜炎の原理

足底腱膜炎の原因は、足の裏に存在する足底腱膜に過度な負担が繰り返しかかることです。

ご紹介したように、足には2つの機能が備わっています。衝撃吸収機能である「トラス機構」、前進歩行を効率的に行う「ウィンドラス機構」です。これらの足の機能に足底腱膜は貢献していますが、ともにこれらの機能を支えるはずの他の組織が弱かったり、足の構造が良くないために足底腱膜がカバーする割合が大きすぎたり、構造に問題はなくても足を酷使するなどで生じえます。

このような過度な負荷がかかり続けると、足底腱膜に少しずつ目に見えないような小さな傷ができます。足底腱膜に過剰な負担がかかり続けるとこの傷が治ることなく蓄積し、炎症を起こし痛みとして自覚されます。これが足底腱膜炎です。

また、足底腱膜の付着部が繰り返し引っ張られることで骨化し、骨棘(こつきょく:骨のとげ)ができ、痛みのトリガーになることがあります。(ただし、骨棘は必ずしも痛みにつながるわけではなく個人差があります。)

足底腱膜炎の発症因子

足底腱膜炎が起こる要因には、次のようなものがあります。

スポーツによる足の使いすぎ

日頃から適切なケアを行わずにアスファルト舗装道路などの硬い地面の上を走ったり、ジャンプや素早い方向転換を多用するスポーツ(テニス・バスケットボールなど)を繰り返すと、足底腱膜にかかる衝撃が増え、足底腱膜炎を発症するリスクが高くなります。

長時間の立ち仕事や歩行

長時間、足の裏やかかとに体重をかけ続けることは、足底腱膜への負担が増大し、足底腱膜炎に罹患するリスクを高めます。

扁平足

扁平足(へんぺいそく)とは足のアーチが低く、土踏まずがなくなり足の裏が平らになっている状態のことです。

冒頭ご紹介したとおり、足のアーチ構造は足にかかる衝撃を分散する役割(トラス機構)と、エネルギー効率の良い歩行を実現する役割(ウィンドラス機構)を担っています。よって、この足のアーチ構造がない扁平足とは、安定性が低い足であるといえます。

扁平足により、本来は足のアーチ構造で担っていた衝撃の分散機構が通常の方よりも損なわれている分、足底腱膜に衝撃がかかり、足底腱膜炎に発展する因子となりえます。

凹足(ハイアーチ)

凹足(おうそく)という、足のアーチが高すぎるという特徴の方もいらっしゃいます(「ハイアーチ」とも)。

アーチのない扁平足とは逆に足のアーチが高すぎる凹足では、柔軟性が低下すると考えられており、足底腱膜炎の因子になり得ると考えられています。

体重増加、肥満

肥満度(BMI)=体重(kg)÷身長(m)の2乗 ※適正はBMI値が25以下

BMI値30以上の肥満の方は、適正体重の方に比べ足底腱膜にかかる負荷が大きいため、足底腱膜炎の発症リスクが肥満ではない方に比べて高いです。

脚長差

脚の長さに左右差があることで、片方の足に負担がかかりすぎてしまうことがあります。このことも足底腱膜炎発症の一因となりえます。

サイズの合っていない靴

革靴やハイヒールなど、足に負担がかかる靴をよく履く方や、サイズが合っていない靴(大きすぎたり小さすぎる靴)を履いている方でも足底腱膜炎の発症リスクが高まると考えられます。

歩き方の癖

パタパタと音を立てるように歩く癖、足を地面と擦(す)るように歩くなど)も足底腱膜に負担がかかります。

ふくらはぎの筋腱に問題がある

効率的な歩行や走ることを可能にする足の機能には、ふくらはぎから伸びる筋腱(後脛骨筋腱、長腓骨筋腱)も連動していると考えられています(*1)。これらふくらはぎの筋腱が比較的硬く柔軟性が低かったり筋力が低い場合には、当然ながら足の動作を他の組織で補う必要が生じます。

足底腱膜がふくらはぎの筋腱の機能を補うことがあり、このことによって過剰に足底腱膜に負担が集中して足底腱膜炎へと発展するケースもあります。

上記のように、様々な要因が引き金となり足底腱膜炎へと発展します。

かかとに痛みが出現することが特徴的な足底腱膜炎ですが、その原因や特徴には個人差が多く存在するということです。

自分の体の特徴を掴み、原因を把握することは治療や再発防止観点からが大切です。

足底腱膜炎の検査・診断

①問診・視診・触診

自覚症状のほか、足底腱膜やかかとの骨の付着部に圧痛(押したときに痛むこと)の有無を確認します。

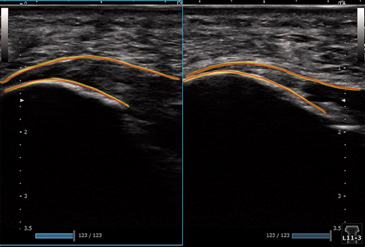

②エコー検査(超音波検査)

エコー(超音波)検査は、超音波が体内の組織から跳ね返ってくる性質を利用し、患部の状態を切開することなく視覚的に診断することに活用されます。下記の画像は足底腱膜炎の足と、そうではない足のエコーの画像です。

健常足と比較し腫れている様子が分かります(黄色マーカー部)。健常な方の足底腱膜の厚みは約2~4mmですが、足底腱膜炎の方では約5~7mmと厚くなっています。

このようにエコーで足底腱膜の踵骨付着部(かかとの骨の付着部)の厚みが確認できるので、補助的に診断に役立ちます。

③その他の検査

ほかにも、次のような検査を行うことがあります。主に他の疾患との区別を確実にし(鑑別)、適切な治療を選択する根拠とするために行います。

-

X線検査(レントゲン)

かかとに骨棘(とげ)を確認できる場合があります。

※ただし、骨棘=足底腱膜炎ではありません。 -

MRI検査

他の疾患との鑑別に有効です。

神経の圧迫や障害(足根管症候群等)、筋・腱の分断裂(後脛骨筋腱機能不全症等)、反射性交感神経萎縮症(RDS)、足底腱膜線維腫症などではないことを確認します。足底腱膜炎の特徴的な症状があり、検査で他の疾患ではないと確認できれば、「足底腱膜炎」と診断します。

足底腱膜炎の特徴的な症状があり、これらの検査で他の疾患ではないと確認できれば、「足底腱膜炎」と診断し、治療へと進みます。

足底腱膜炎の治療法

足底腱膜炎の治療のポイントは大きく2つ、「痛みを抑えること」と「足の裏への負荷を軽くすること」です。並行して行うことが大切です。

基本的には手術以外の保存療法から始め、患者様ごとに進行度や痛みの程度によって選択します。

足底腱膜炎のリハビリテーションについて

①保存療法

足底腱膜炎の保存療法では、次のような治療を行います。

局所安静

足底腱膜炎の治療で一番大事なのが、「足裏の安静・休息」です。足底腱膜炎は、ご説明してきたとおり足の裏に位置する組織である足底腱膜が損傷している状態であり、足への衝撃が原因です。まずはこれ以上損傷しないよう、また、治癒を促進するためにも、衝撃を避け安静にすることが大切です。

痛みがそこまで強くなければ、安静にしているだけでも自然に改善してくることもあります。

スポーツを行っている方は、ランニング・ジャンプなどの練習を一時的に休止、または減らすことが推奨されます。また、走るとしてもアスファルトなど固くて足底腱膜への衝撃が強い道は避け、柔らかくて足への衝撃が比較的少ない土・芝生の上を走るなどの工夫をするとよいでしょう。

薬物療法

痛み止めなどに代表される薬を用いて治療を行うことを薬物療法と呼びます。足底腱膜炎においても、炎症や痛みなど、症状自体を和らげる目的で行われます。

まずは、副作用が比較的少ないとされる非ステロイド系消炎鎮痛剤(痛み止め)の内服や、患部部位・湿布を使用するなどの治療から開始します。

上記対応を行っても痛みが改善されなかったり、痛みがあまりに激しいときには、ステロイド注射を行うことがあります。ステロイド注射は非常に高い鎮痛作用がある一方、頻繁に行うと、かかとの脂肪組織の萎縮や腱膜の断裂を招く恐れがあるため、注射の回数は限定されます。

物理療法

物理療法とは、熱や電気などに代表される物理エネルギーを活用した治療のことで、症状が出始め痛みが強い急性期には患部のアイシング(冷却)、症状が慢性化してきた頃には患部を温める温熱療法、そのほか電気刺激療法や光線療法(レーザー・赤外線)などにより、痛みを和らげ筋肉や腱を柔らかくします。

運動療法

運動療法とは名前の通り、ストレッチや筋力トレーニングなどの運動を通じて症状緩和や再発防止などを目的とする治療です。

足底腱膜炎の運動療法では、足底腱膜への負担を軽減するために、足に関係している筋肉や腱を柔らかくする運動を行います。

足底腱膜炎になりたての急性期と呼ばれる痛みが強い時期を過ぎたら、足底腱膜やふくらはぎの筋肉・アキレス腱のストレッチを行います。

装具療法

装具療法とは、インソール(中敷き・足底板)やテーピングなど、装着することで身体機能を補強・補助する器具を用い、足底アーチを正しく維持させ足裏への負担を分散・均等にします。足裏への負担軽減により、炎症や痛みを抑えることが目的です。

足底腱膜炎の治療では、土踏まず部分が盛り上がり、かかと部分は凹んでいるインソールを使用することが多いです。また、足底腱膜炎で痛みが生じやすいかかとの部分には衝撃吸収材を用いることがあります。

②特殊な治療

体外衝撃波治療

体外衝撃波治療は、元々「腎臓結石」を破砕する治療に利用されていました。整形外科分野でも疼痛疾患の除痛を目的に応用され、ヨーロッパを中心に普及してきました。

体外衝撃波治療は外来通院での治療が可能であり、これまで重篤な副作用も確認されてない、手術療法の前に行う治療法です。

衝撃波とは、音速を超えて伝わる高出力の圧力波のことです。

皮膚の上から患部に衝撃波を当てると、次のような作用が起こります。

- 痛みを発する自由神経終末の減少

- 中枢神経への痛みの伝導抑制

- 血管新生やコラーゲン産生を促す成長因子の産生

- 炎症の原因となっているサイトカイン発現の抑制

体外衝撃波治療では足底腱膜の血流改善および組織の修復が促され、痛みの軽減に効果が期待できます。

底腱膜炎に対して体外衝撃波治療を行った例をご紹介します。58歳で週3回の運動習慣があり足底腱膜炎を発症した方が、体外衝撃波療法を希望され、5回の照射を行った結果、治療前は活動可能レベルは最も低いレベルであったのに対し、15km程度のランニングが可能になるほど改善したという報告もあります(*2)。

ただし、体外衝撃波治療の効果には個人差があります。

当院での体外衝撃波治療の流れ

1.診察

疾患名は同一でもその原因から症状に至るまでは千差万別であり、どの治療もそういった個別の状況に応じて行う必要があります。

体外衝撃波治療においても同様であり、当院では足底腱膜炎の方で体外衝撃波治療を希望される患者様に対しても、まずは体外衝撃波治療によって症状改善効果が見込めるかどうかを確認させていただき、治療に納得いただけるよう、事前にどのような仕組みの治療かご説明させていただきます。

予約制ではございませんが、ご予約いただけるとスムーズです。

2.照射部位の特定

診察により体外衝撃波治療の実施することが決定したら、体外衝撃波を足裏のどこに照射するかを決めます。

医師の触診と超音波検査で体外衝撃波治療の効果が最も見込める場所を決定いたします。

3.照射(1回約5~10分)

体外衝撃波治療は椅子に座った状態、またはベッドに横になった状態で治療を行います。

低レベルの出力から照射し、患者様の反応を確認しながら少しずつレベルを上げていきます。

推奨治療回数は、週1回×3週間(計3回)です。症状や効果により照射回数を調整します。

患部に衝撃波を当てるため、治療中にチクチクするような痛みを感じることがありますが、患者さまの許容できる範囲内で出力を調整します。治療後1~2日ほど一時的に痛みが強く感じることもありますが、その後軽くなります。

ただし、低出力の照射でも耐えられない場合には、治療を終了することがあります。

体外衝撃波は足底腱膜炎以外でも、腱付着部障害や骨性疾患の治療に使用されており、その効果の実用性に注目が高まっています。

国際整形外科体外衝撃波学会(ISMST)*2では、アキレス腱炎、アキレス腱付着部炎、野球肘、テニス肘(上腕骨外側上顆炎:じょうわんこつがいそくじょうかえん)、ゴルフ肘(上腕骨内側上顆炎:じょうわんこつないそくじょうかえん)などの疾患も適応するとしています。

③手術

足底腱膜炎の多くは保存的治療によって症状の改善が期待できるとされています。その上、近年は上述した体外衝撃波治療も取り入れられるようになってきたため、昔に比べて手術を行うケースは少なくなっています。

しかしながら、これらの治療を行っても足底腱膜炎が改善せず、日常生活に支障を来している重症例や、アスリートの方で長期間に渡ると保存療法を続けることを希望しないときなどには、足底腱膜の一部を切り離す手術「足底腱膜切離術」を検討します。

※手術の必要がある場合には、適宜近隣の対応病院をご紹介させていただきます。

足底腱膜切離術

足底腱膜切離術は、痛みの原因となっている足底腱膜の踵骨結節付着部(足底腱膜全体の1/3~1/2程度)を切り離します。

近年は皮膚を大きく切開せずとも、小さな穴を開けて内視鏡を挿入して内部を確認したり、や超音波で患部を見ながら手術可能になっておりで、より低侵襲、つまり手術時に皮膚切開する範囲が狭くて済むようになっています。これにより術後の痛みをなるべく軽減でき、入院期間を短縮、それに伴って早期の社会復帰が可能になっています。

ただし、効果にはもちろん個人差があります。

骨棘切除術

足底腱膜炎は、足底腱膜がかかとの骨とつながっている箇所に骨棘(こつきょく:異常増殖した骨の棘)を認める場合があります。

この骨棘によって痛みが発生している場合には、骨棘を切除する手術「骨棘切除術」を行うことがあります。

足底腱膜炎の予防

足底腱膜炎の予防には、人体の足の機能に関わり、またその機能を補助しているふくらはぎ、足首や足の筋肉を強く柔らかく保つことが大切です。

これらの組織の力や柔軟性が低いと、足に伝わる衝撃や負荷を下肢がうまく分散できずに足底腱膜にストレスが集中して足底腱膜炎になりやすくなってしまいます。

日常生活では、次のような点を意識すると良いでしょう。

ストレッチを日常に取り入れる

お風呂上りや運動前後には、今回の主題である足底腱膜はもちろんのこと、アキレス腱やくらはぎの筋肉・腱のストレッチをして柔軟性を維持しましょう。

1回あたりの回数よりも継続することが重要です。

足底腱膜予防ストレッチ① 足裏伸ばし

- かかとを床につけた状態で、手で足の指を自分側にゆっくり引き寄せる

- 足の裏が伸びている状態で20~30秒キープ

左右3セットずつを1日3回目安に行います。特に運動前後やお風呂上りの実施が効果的です。

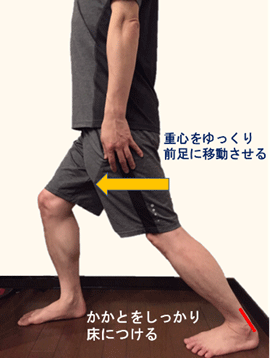

足底腱膜予防ストレッチ② アキレス腱伸ばし

- 足(痛みのある方の足を後ろにする)を大きく開き、かかとはしっかり床につける

- 前に出している足の膝を曲げていき、重心をゆっくり前の足に移動させる

- 後ろの足のアキレス腱が伸びている(やや突っ張る感じ)程度の状態を10秒キープして3回、足を入れ替えて左右3セットずつ×1日3回を目安に行う

※特に運動前後やお風呂上りにやると、効果的です!

また、青竹踏みやテニスボール・ゴルフボールを土踏まずでゴロゴロすることはリラクゼーション効果もを兼ねていておすすめです。

特に、運動前には必ずストレッチを行い、筋・腱組織の柔軟性を高めてから運動に取り組むことで足底腱膜炎や怪我を予防するように心がけましょう。練習後にもストレッチで組織をほぐすとともにアイシングなどのケアを行って組織を休めましょう。

適切な靴を履く

足底腱膜炎の予防には自分の足に合った靴を選ぶことも大切です。例えば履いてみてきつくない靴や、土踏まずにクッションのある靴などを履くようにしましょう。

足底腱膜は足裏の組織であり、足底腱膜炎はその損傷が原因です。サイズの合っていない、適切でない靴を履くことは足底腱膜が損傷しやすくなる要因になりますので、自分の足に適切な靴を履くことは足底腱膜炎の予防に大切です。

適正体重の維持

肥満は足底腱膜炎の原因の一つとされています。また、肥満は足底腱膜炎以外にも多くの運動器疾患の原因と考えられています。

肥満を解消し、適正体重を保つ運動を取り入れ減量するようにしましょう。

お風呂で温める

お風呂で温めて血行を良くすることは、先に解説した物理療法という患部を温める治療の一種と言えます。足やふくらはぎの筋肉や腱膜が硬くなり、損傷しやすくなることを防ぎます。

自宅でもできる足底腱膜炎予防につながる習慣なので、シャワーだけで済ませるのではなくお湯を張った浴槽に浸かることを習慣化されてみると良いでしょう。

院長からひとこと

足底腱膜炎は、患者様の生活背景や全身を評価して「なぜ足底腱膜炎が発症したか?」原因を探る必要があります。その原因をしっかり診断し、適切な保存療法を行うことによって痛みの緩和が期待できます。患者様の状態に合わせて最良の治療をご提案させていただきますのでお気軽にご相談下さい。